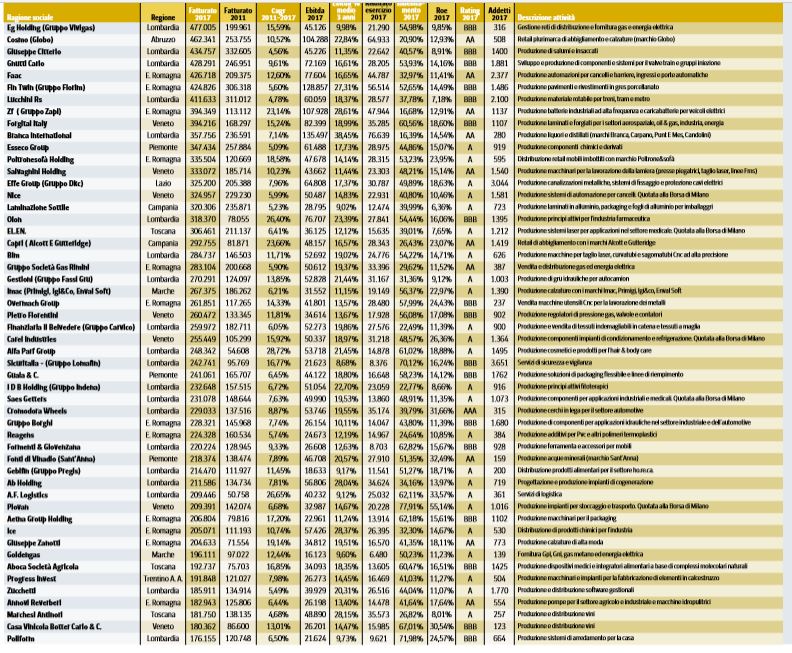

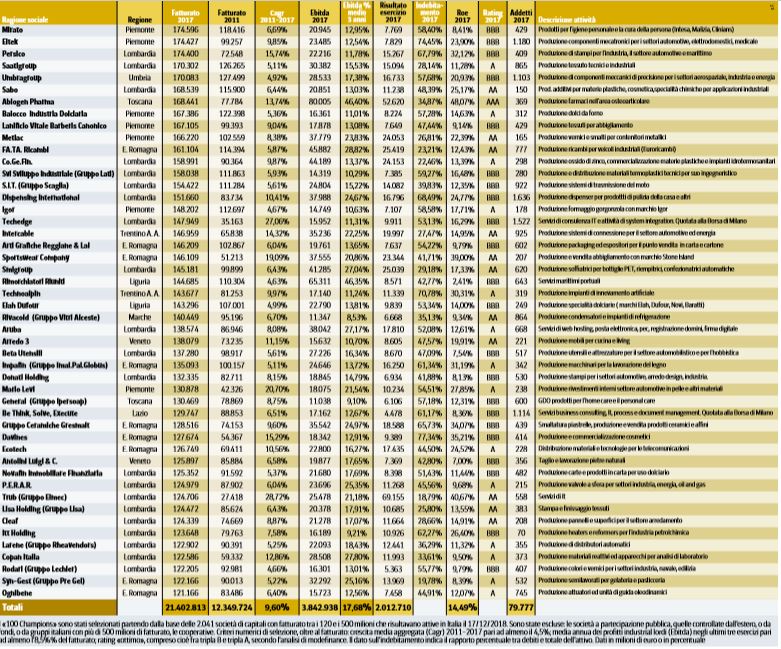

Test: scorrete i nomi della tabella qui sotto. Nemmeno i fondi di private equity, per professione cacciatori di buone aziende, li riconosceranno tutti. Eppure sono medie imprese, le più grandi sono già vicine a fare il salto dimensionale successivo. E le loro performance giustificherebbero qualunque forma di orgoglio.

I Champions, anche quelli di questa nuova classifica dedicata a chi fattura fra 120 e 5oo milioni, sono però così. Volano basso. Capita che della pubblicità non possano fare a meno, perché ciò che producono sono beni di consumo, alimentari, mobili, cosmetici, che di pubblicità vivono. Credono però che un conto sia il prodotto, un altro la società, i suoi manager (anche azionisti, spesso), la famiglia proprietaria. Qualcuna è stata scottata dagli anni dei rapimenti. Altre no, però temono che la stagione dei sequestri possa tornare. Altre ancora, anzi: quasi tutte, i riflettori li evitano proprio, o soprattutto, «causa fondi».

Ai cancelli delle loro fabbriche ci sarebbe la fila, di investitori pronti a staccare lussuosi assegni pur di entrare ne capitale. Niente da fare. I fondatori, di prima o di seconda o di terza generazione (e oltre), non sono interessati, non ne hanno bisogno, non li vogliono. Perciò, stabilito il piano di contatti con il consumatore e rispettata la legge sul deposito del bilancio, stop, finito. La comunicazione si ferma lì.

Vale per gli imprenditori della Top 100, tranne i pochi che la diffidenza per la Borsa l’hanno vinta, e vale per la Top 500 (che troverete nelle pagine a seguire). Li si può capire. In particolare i primi. Guidano aziende che il salto dimensionale l’hanno già fatto, da sole e da un pezzo. Pensano di poter continuare a crescere in autonomia, senza soci esterni che — spiegazione corale

— «interferirebbero nella gestione e, tanto più se ci quotassimo, pretenderebbero un dividendo. Noi gli utili vogliamo continuare a reinvestirli»

Di nuovo: c’è da capirli. Ma non hanno del tutto ragione. Se scambiassero due chiacchiere con Alberto Bombassei o Alberto Vacchi, «colleghi» che vent’anni fa sarebbero stati piccoligrandi Champions simili a loro e oggi guidano multinazionali non più tascabili, scoprirebbero che la Borsa (per esempio) non soltanto non ha limitato l’autonomia di Brembo e Ima: nel processo di sviluppo internazionale ha con sentito di estrarre valore e moltiplicarlo, in proporzione di gran lunga superiore ai dividendi distribuiti.

E tuttavia è vero anche che sì, i mezzi e le potenzialità per continuare a crescere queste aziende li hanno in casa. Per arrivare a selezionare le cento migliori medie imprese tricolori, l’ufficio studi di ItalyPost è partito dalla base di tutte le 2.041 società private italiane della stessa fascia di fatturato. Alta l’asticella da superare, per passare il primo esame: almeno il 4,5% annuo di crescita dei ricavi tra il 2011 e il 2017, con profitti industriali lordi pari almeno all’8,5% (l’elenco completo dei criteri di selezione è nella nota a fondo pagina, ndr). Bene.

I Champions sono tali perché vanno oltre, e di parecchio. Negli ultimi sei anni il loro fatturato — complessivamente 21,4 miliardi nel 2017 — è aumentato in media del 9,59% l’anno. Sul triennio, e sempre in media annua, l’Ebitda è stato del 17,68%. Quanto ai debiti, stanno naturalmente a zero, anzi: la situazione finanziaria è «cash positive» per 1,4 miliardi. È evidente che Piazza Affari li prenderebbe al volo. Se solo loro si lasciassero corteggiare.

L’Economia 15 marzo 2019