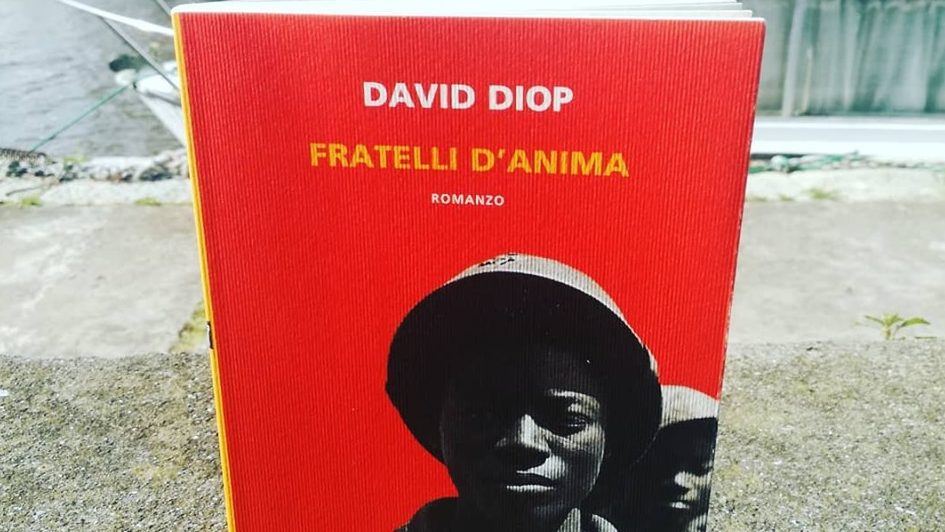

Oltre 130 mila «tiratori senegalesi» combatterono nell’esercito francese in Europa durante la Prima guerra mondiale. Reclutati in realtà in tutta l’Africa occidentale, usati come carne da cannone come e più degli altri soldati, dotati di machete per terrorizzare il nemico, i tirailleurs sénégalais sono i protagonisti del romanzo Fratelli d’anima di David Diop, vincitore del premio Goncourt des Lycéens e appena pubblicato in Italia da Neri Pozza.

La storia comincia con l’agonia di Mademba Diop, ferito a morte sul fronte e vegliato dall’amico d’infanzia Alfa Ndiaye, il suo «più che fratello». Quando Mademba si arrende, Alfa diventa un’altra persona. Decide di fare quel che il capitano Armand si aspetta da lui, ovvero invadere le trincee nemiche e terrorizzare, sgozzare, sventrare i soldati tedeschi, usando il machete per collezionare mani mozzate come trofeo di guerra.

Che cosa l’ha spinta a raccontare questo lato della tragedia della Grande guerra?

«È stato un libro uscito nel 1998, la raccolta delle lettere dei soldati francesi della metropoli nella Prima guerra mondiale, curata dallo storico Jean-Pierre Guéno. Una lettura commovente, scioccante. Mi sono chiesto, esistono lettere simili scritte da tiratori senegalesi? Ho fatto ricerche e ho trovato solo documenti amministrativi su questioni tecniche o burocratiche, richieste di pagamenti in ritardo, cose così. Ho voluto ritrovare attraverso la fiction la psicologia di un soldato senegalese, un uomo che spesso viene dalla campagna africana e finisce in una guerra industriale, come dice Blaise Cendrars».

Alfa finisce in guerra per amicizia. Il suo romanzo è anche la storia di una grande amicizia.

«Ho voluto creare un personaggio come Alfa Ndiaye che avesse sperimentato una frattura interiore prima della guerra. E questa frattura è ingrandita dalla follia delle trincee e dalla perdita del suo amico Mademba, che gli ha dato il coraggio e l’amicizia nel momento in cui aveva perduto sua madre. Ho messo in esergo una citazione dei saggi di Montaigne, il famoso capitolo sull’amicizia, nel quale Montaigne parla della sua amicizia con La Boétie: “Ci abbracciavamo attraverso i nostri nomi”».

Il fatto che Alfa Ndiaye non parli il francese rende la sua situazione ancora più surreale.

«Molti di quei tiratori non parlavano il francese e sono finiti in una guerra nella quale dovevano obbedire a ordini impartiti in francese. L’esercito aveva previsto di insegnare il francese in modo semplificato, quasi caricaturale, perché i sene galesi potessero capire gli ordini. Venne insegnato loro quel tipo di francese chiamato all’epoca petit nègre, un francese impoverito, e i tiratori capivano bene che quel modo di parlare li ridicolizzava. Ma non volevo cadere in una specie di esotismo e non ho fatto parlare i personaggi in un francese rudimentale che avrebbe tradito la loro complessità psicologica. Ho scelto di costruire il romanzo sul racconto dei pensieri di Alfa».

Una lingua particolare, ricca, piena di ritmo e di ripetizioni.

«Volevo fare capire ai lettori che il mio personaggio non parlava il francese, che ero il primo traduttore di Alfa. Io parlo anche il wolof, la lingua più diffusa in Senegal, e ho cercato di ritrovare il ritmo di questa lingua. La lingua francese è malleabile, ho lavorato sul ritmo, sulle ripetizioni, per avere il ritmo di un’eloquenza estranea al francese, che suggerisce un altro orizzonte culturale».

La dimensione politica e storica non è dominante, l’aspetto più importante è quello psicologico, intimo, letterario.

«Sì, per principio. Nel mio lavoro di ricerca avevo letto molti lavori storici, le battaglie, i massacri sono cose conosciute, ma non ho preso appunti, proprio per non farmi schiacciare. Volevo che riemergessero solo i fatti che mi avevano più toccato dal punto di vista emozionale, la vicenda storica è diventata sottofondo».

Ecco perché non ci sono indicazioni geografiche precise.

«Non si sa quale battaglia precisa stiano combattendo, in quale trincea siano rifugiati. Ho voluto raccontare la madre di tutte le battaglie».

Il momento decisivo è quando Alfa Ndiaye diventa quel che la propaganda si aspetta da lui, cioè il selvaggio che massacra barbaramente i nemici.

«È il mio modo di tornare sulla questione dei pregiudizi. I tiratori senegalesi sono stati vittime delle due propagande. Quella francese, che ha fornito loro il machete, e quella tedesca, che li dipingeva come esseri orribili. Ho costruito un personaggio che decide di stare al gioco, rivendica quei pregiudizi, agisce in modo consapevole e così facendo acquisisce paradossalmente una forma di libertà. I tedeschi rimproveravano alla Francia di avere portato la barbarie in Europa “negrificando” il loro esercito, introducendo soldati che non avrebbero dovuto partecipare a una guerra europea. E in Francia i soldati africani erano dipinti o come spietati selvaggi o come bambinoni. Erano i tempi dell’impero coloniale, e bisognava giustificare la missione civilizzatrice della Francia stabilendo una gerarchia di razze. Il soldato è allo stesso tempo sanguinario e infantile».

È il grande paradosso storico della Francia: il Paese dell’egualitarismo ereditato dalla Rivoluzione francese, la patria dei diritti dell’uomo e di Victor Schœlcher che per primo nel 1848 abolì la schiavitù, e allo stesso tempo la potenza che ricorreva al razzismo per fondare e amministrare l’impero.

«La Francia è stata una Repubblica fondata sull’uguaglianza degli uomini, e allo stesso tempo un impero coloniale basato su sudditi che non erano cittadini francesi ma vivevano e morivano al servizio della Francia».

Quell’immagine dell’africano si è diffusa grazie anche agli zoo umani.

«Sì, ci sono state diverse tappe nella storia della rappresentazione europea degli africani. Nel XVII e XVIII secolo c’è lo schiavismo e allora l’africano è rappresentato in virtù della sua forza fisica, che è forza di lavoro. Verso il XIX secolo la rappresentazione cambia, l’idea è che bisogna civilizzare l’Africa e gli africani con un movimento intellettuale positivista che giustifichi e quantifichi l’inferiorità della razza attraverso misure oggettive come la craniometria. Scienziati come Georges Cuvier fanno venire dall’attuale Sudafrica Saartjie Baartman, conosciuta come la Venere Ottentotta, per misurarle le natiche. Nell’esposizione universale del 1889 a Parigi c’era un “villaggio negro” sull’Esplanade des Invalides».

Da un punto di vista personale, come vive questi temi lei che è sia francese sia senegalese?

«Io rappresento un percorso un po’ particolare perché sono nato in Francia da una madre francese e da un padre senegalese, ho vissuto a Parigi con i miei genitori per i cinque anni iniziali della mia vita e poi siamo tutti partiti per il Senegal, io, mia sorella e miei genitori, perché mio padre e mia madre volevano farci conoscere l’altra metà delle nostre origini. Di solito il movimento va in senso inverso. Ho la sensazione di conoscere due civiltà, diciamo. Ho in me due sensibilità che non sono in conflitto, vivono in modo armonioso, mi pare, e mi sono reso conto che la letteratura mi permette di conciliarle attraverso la scrittura».

Si sente un militante?

«No, non ho un atteggiamento di lotta rispetto alle ingiustizie. Mi metto nella posizione di colui che le constata e che le rappresenta, senza necessariamente volerne fare la bandiera di una causa. Ho una visione abbastanza pacificata delle cose. Conosco i pregiudizi e ne scrivo, ma non per incolpare qualcuno. Gli antenati dei francesi hanno compiuto certi atti, i loro discendenti non ne sono responsabili. Ma è giusto comunque sensibilizzare le persone sul fatto che la Francia ha avuto un impero coloniale e che ci sono ancora tracce di questo impero, nella società e nella vita di oggi in Francia. La letteratura può affrontare certi temi attraverso lo choc delle emozioni e la storia serve invece a spiegare e rendere chiare le cose, sono complementari. Ma non sono un combattente, preferisco fare luce sul passato senza polemiche».

*Corriere della Sera, 12 maggio 2019